Web面接中にこんなことを言われたら……。 「家に行こうよ」「個室で話さない?」 OB・OG訪問中にこんなことを言われたら……。 その場では流してしまったけどなんだかモヤモヤする。でもどこに相談したらいいんだろう?

注目集める「就活セクハラ」

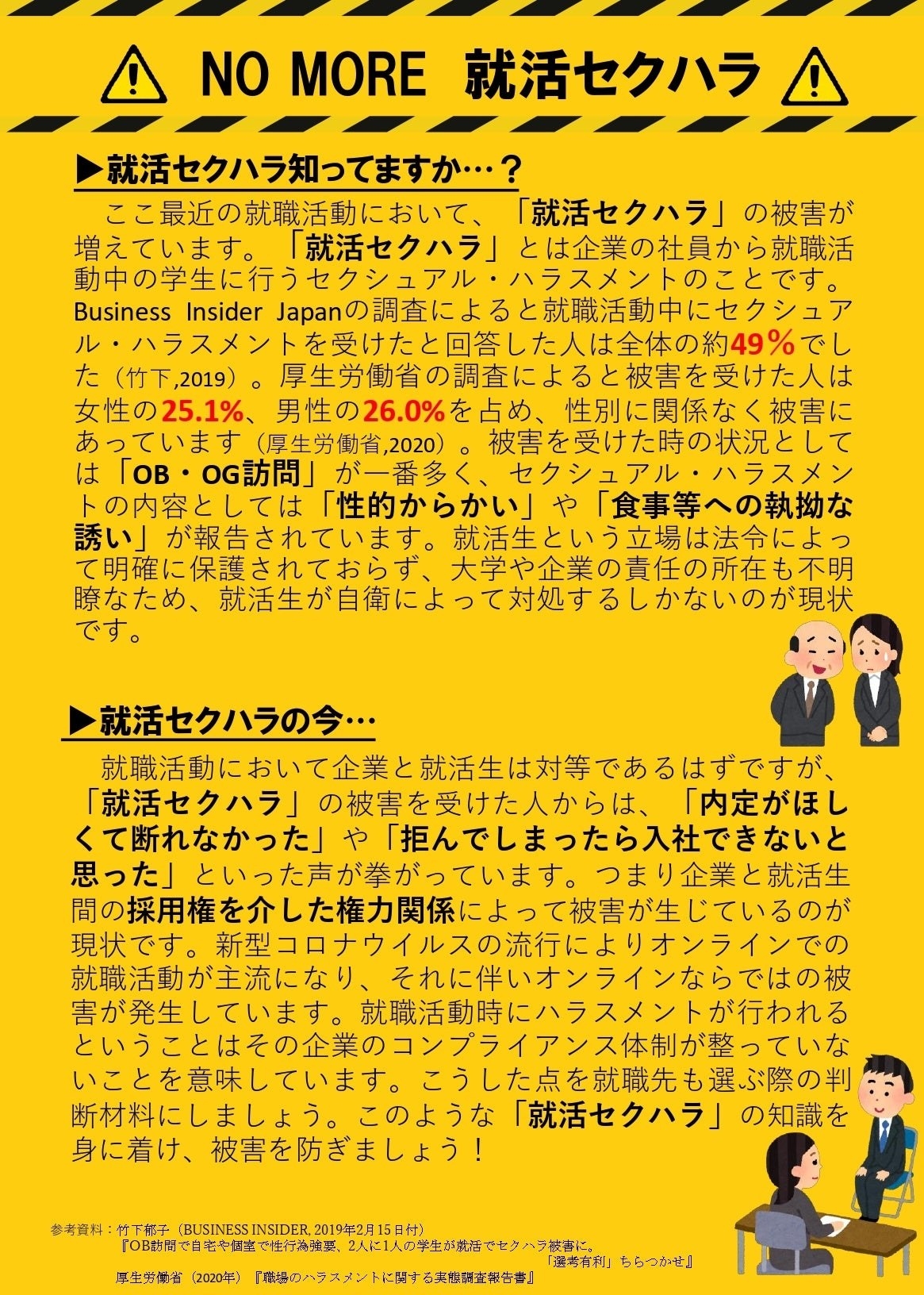

近年、企業の社員から求職中の学生に行われるセクシュアル・ハラスメント、いわゆる「就活セクハラ」に注目が集まっています。 しかし、学生たちは企業にとって「労働者」ではないため労働法などで守られる立場ではありません。 とりうる対策も相談できる窓口も少なく、企業側、大学側ともにサポートが手薄なのが現状です。 そんな現状を踏まえ、明治大学の学生たちが、学内で「就活セクハラ防止パンフレット」を配布する取り組みをはじめました。 BuzzFeed Newsは、パンフレットを作ることにした経緯を取材しました。 まずは、被害者になりえる学生たち自身に知識を持ってほしい、といいます。

身近なジェンダー問題をテーマに

パンフレットを作成したのは、明治大学政治経済学部の高峰ゼミの学生ら。 スポーツ文化とジェンダー問題を研究する高峰修教授のもとで、学年別にテーマを決め、共同で調査や研究をおこなっています。 「就活セクハラ」をテーマにしたのは、現4年生。3年次だった昨年度の1年間、全員で取り組みました。 現状を調べて論文にまとめたのち、「被害の実態や相談先がまとめられてるものって、あんまりないよね」「明治大学の学生たちにも伝えるべきでは」という声が上がり、リーフレットの形でも周知することにしました。 被害にあったときにどうすればいいか、専門家に相談できる窓口なども紹介しています。 「企業内のセクハラ事例では、雇っている側が責任を取ることになっており、相談先も明確。学生の場合は、まだ雇用関係になっていないことで、責任の所在がはっきりせず、対策や対応が不明瞭になっていることがわかりました」 求職中の学生は労働者ではないため、企業におけるハラスメント対策の対象ではありません。 晋川さんも「就職活動中の学生を守る法律がないというのが一番驚いた」と言います。 「労働者に対してはいろいろな法律がありますし、大学内の『アカハラ』であれば学内の窓口も設置されています。就職活動となるとどちら(企業と大学)にも守られていないというのは、当事者として対策が手薄に感じました」 「求職者側は、企業から選んでもらうためにある程度我慢すればいいと思ってしまうところはあるのでは。でも、学生も企業を選ぶ権利があるし、権力関係を利用してハラスメントに持ち込むのは卑劣だと感じました」 仮に就活セクハラを受けて裁判をするとなると、多額の裁判資金がかかる、ただでさえ勉学との両立で忙しい中で時間的余裕がない――など、被害者がアクションを取りにくい傾向があることもわかりました。 高峰ゼミが調べた中では、就活セクハラで裁判が初めて起きたのは2014年で、比較的最近のことだといいます。 学生を守るという意味で、法的な保護の重要性を感じたと2人はいいます。

他人の目が入りにくい「OB・OG訪問」

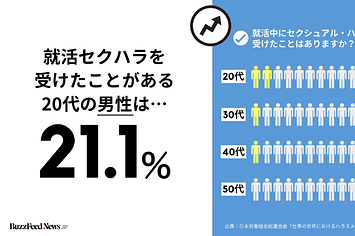

就職活動の際に、多くの学生がおこなうのが「OB・OG訪問」。 志望企業に勤務する人と直接話すことで、仕事の内容や社風をより深く知ることができます。大学の先輩に限らず、OB訪問を目的としたマッチングアプリも登場しています。 OB ・OG訪問は、他人の目が入りにくく、就活セクハラが起こりやすい場面と言われています。 マッチングアプリでは「夜◯時以降に会わないように」「居酒屋などお酒が入る場は避けるように」といった注意事項も明記されていますが、「トラブルの温床になっている」(日本ハラスメント協会・村嵜さん)のが現状です。 さらに、コロナ対策の一環として、企業側が学生とのコンタクトを控えるケースも出てきています。 企業を通して公式に申し込むのが難しくなったとしても、なんとかして実際に働いている人と話したいと思う学生は少なくありません。無理な誘いを断れないケースもあるようです。 「就職活動は、始める時期もどういう方法でやるかも人それぞれ。ライバルに差をつけるには、自分で情報を手に入れなくてはいけないと焦りがち。OB・OG訪問を重視してしまう傾向はあると思う」(晋川さん) 厚生労働省は2022年4月、就職活動中の学生へのハラスメント防止対策を強化すると発表。全国の労働局での就活ハラスメントの相談受付や、大学での出前講座が含まれていますが、模索は始まったばかりです。 実際、高峰ゼミが明治大学のキャリアセンターで大学側がとりえる対策について聞いてみたところ、被害が相談された場合の対処として具体的なプランは練られていないように感じたそうです。 晋川さんは、実感としても「就活セクハラを相談できる場があるということをわかっていない学生がほとんどではないか」と話します。

突然「被害者」になった時のために

山崎さんと晋川さんは現在4年生で、2人とも就職活動は終えています。 周囲を含め「彼女はいるのか」「部屋を見せて」といったあからさまなセクハラは受けなくても、身長などパーソナルな部分を聞かれることはありました。 また、「男性だからこう」「女性だからこう」という固定観念に基づいた雰囲気は感じたといいます。 「男性だと転勤が伴う総合職が普通、みたいな先入観は感じました。なぜ男性なのに地域型(転勤がなく1つの地域に留まる職務)を志望するのか、というところは結構聞かれました」(晋川さん) 自分の周囲には幸いにもひどい被害にあった人はいなかった。でも、少し違和感がある発言があっても、正面から言い返すのは難しかった。 いつどこでハラスメントの被害にあってしまうかはわからない。事前に知識をつけておくだけで、素早く適切に対処できるのではないか――。 そう考えたのが、今回ゼミ内にとどまらず、パンフレットを通して多くの学生に周知を広げようと考えた大きな理由でした。 「もちろん学生側の自衛にまかせるだけでなく、大学、企業も課題感を持って取り組んでほしい。大学側にもより力を入れて取り組んでもらえるよう、働きかけていけたらと思います」